En septembre 1994 sort Grace, le premier et unique album publié de son vivant, par Jeff Buckley. Entre ses premières expériences peu concluantes au sein de groupuscules punks et les doutes, les fausses pistes et le goût inachevé d’un second album posthume, Jeff Buckley fait naître l’œuvre de sa carrière, unique à plus d’un titre.

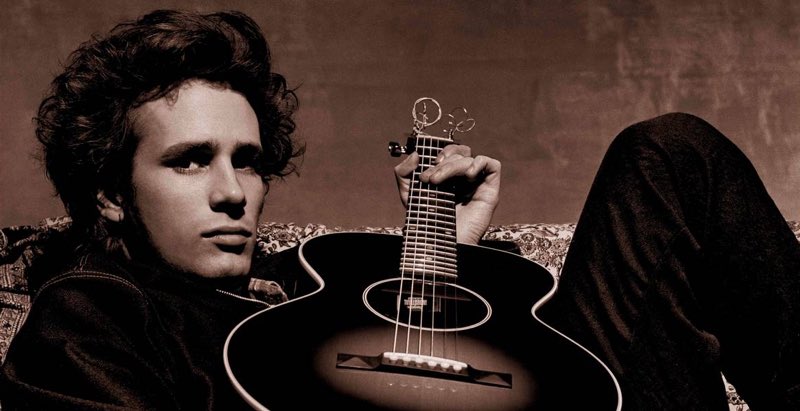

Jusqu’à l’âge de 25 ans, soit deux ans avant l’enregistrement de Jeff Buckley Grace, Buckley est quasiment muet, du moins en tant que chanteur. C’est avant tout un musicien, un guitariste. C’est sa grand-mère maternelle, Anna qui lui a offert sa première guitare acoustique, alors qu’il avait à peine 3 ans (il est né le 17 novembre 1966). Longtemps, il n’en joue pratiquement pas mais selon un camarade « il la tenait serrée tout contre lui comme Linus sa serviette ».

Jeff Buckley Grace

Ce n’est qu’à l’âge de 13 ans lorsque sa famille se cotise pour lui acheter une copie de Gibson Les Paul noire que les choses sérieuses commencent, même si Jeff se réfugie déjà depuis plusieurs années dans l’univers coloré et braillard de Kiss. Rush et Genesis sont deux de ses passions musicales de jeunesse et son premier grand concert en 1981 réunit Blackfoot et Def Leppard. Mais Jeff travaille beaucoup ce qui lui permet, deux ans plus tard, d’intégrer le jazz band de son lycée. Entretemps, il découvre Jeff Beck, Al Di Meola, et impressionne grandement son entourage. A quinze ans, Jeff Buckley est déjà un virtuose.

Il fonde alors Mahre Buckham avec des voisins. Ce groupe de reprises entre hard rock et rock progressif lui donne l’occasion de se produire sur scène pour la première fois à Anaheim, une banlieue de Los Angeles où il vit avec sa mère et son demi-frère. A l’automne 1984, il intègre le Musician Insitute, une université musicale « libre » de Los Angeles.

Ses camarades le décrivent comme totalement dédié à la pratique de la guitare, ne sortant pratiquement pas, mangeant peu, capable de passer des semaines entières à assimiler le jeu de lumières du jazz fusion telles que Allan Holdsworth ou Pat Metheny ou à décrypter, casque sur les oreilles, un solo de Steve Morse.

Lorsqu’il décroche son diplôme en septembre 1985, Jeff n’a pratiquement pas ouvert la bouche, ni pour parler, ni pour chanter. Selon le guitariste Barrett Tagliarino, « Il était impossible d’imaginer qu’il serait un jour un chanteur et un frontman ».

La voix de Buckley, le monde va la découvrir pour la première fois le 26 avril 1991. Ce jour là, le Art Center de St Ann, une école privée progressiste de Brooklyn Heights produit à l’occasion de son festival annuel, un Tribute to Tim Buckley. Contacté par l’organisatrice du concert, Jeff qui vit encore en Californie hésite avant d’accepter. C’est que les rapports entre le père, Tim, décédé en 75, et le fils, Jeff, tous deux musiciens, ont toujours été tendus.

En fait Jeff a à peine connu son père, musicien génial mais torturé, qui a quitté sa mère, Mary Guibert, alors qu’elle était enceinte de Jeff pour poursuivre une carrière qui commençait à décoller (1966 est l’année de sortie de son premier album). Jeff prétendra plus tard n’avoir vu son père qu’un seul week-end.

En réalité, jusqu’au début des années 70, Tim rendra irrégulièrement visite à son fils tout en versant une pension et en constituant une sorte d’assurance vie avec ses droits d’auteur pour la majorité de Jeff. Au printemps 1975, Jeff passe une semaine chez son père pour les vacances de Pâques après avoir assisté à un concert de celui-ci au Golden Bear de Huntington Beach, en compagnie de Judy sa nouvelle femme et de leur fils adoptif, Taylor. Il ne le reverra jamais : trois mois plus tard, le 29 juin 1975, Tim Buckley meurt d’une mystérieuse « crise cardiaque ». Jeff n’assistera pas aux funérailles.

Étant donné la discrétion qu’entretient Buckley sur ses rapports avec son géniteur – le sujet sera toujours considéré comme tabou pendant les interviews – il est donc assez surprenant qu’il ait accepté de participer à ce concert hommage. Jeff ne parle jamais de son père à son entourage et quand il le fait c’est pour insister sur son absence. Il y a aussi ce speech qu’il prononce à la fin du concert, alors qu’il a déjà subjugué le public avec ses interprétations de « I Never Asked To Be Your Mountain », « Sefronia – The King’s Chain » et « Phantasmagoria in Two »:

Quand j’étais gamin, ma mère m’a assis sur le lit et m’a fait écouter cette chanson. C’était la première fois que j’entendais mon père chanter. Et je me suis … ennuyé. Eh oui, désolé. Je me suis ennuyé. Mais que pouviez vous attendre d’un gamin de … sept, huit ans qui ne jurait que par 1 rue Sesame ? ». Et d’entonner « Once I Was », dans une version bouleversante qui va définitivement conquérir le public.

Jeff Buckley

Pour Jeff Buckley, ce concert-hommage à son père constitue un pas en avant décisif. Depuis six ans, il n’a guère avancé. Certes, il ne cesse jamais de jouer. Dans des groupes hard rock ou de reggae. Comme arrangeur pour des vedettes en herbe ou même comme batteur intérimaire – en dehors d’avoir l’oreille absolue et d’être capable de jouer note pour note une mélodie qu’il vient juste d’entendre, il est également capable de maitriser quasi immédiatement n’importe quel instrument. Mais il ne chante toujours pas.

En fait, la première fois qu’un public – très restreint : un camarade, Michael Clouse et deux filles, dans une voiture – entendent Buckley chanter, c’est à l’automne 1990. Après un cours séjour peu fructueux à New York en début d’année, il revient en Californie où il a grandi, pour enregistrer sa première démo, à la demande de Herb Cohen, le manager de son père qui a toujours suivi son évolution avec attention.

Enregistrées au studio Eurosound dans la San Fernando Valley, les cinq chansons qui constituent ce que Jeff Buckley va intituler les Babylon Dungeon Sessions montre un musicien encore très influencé par la scène hard rock/metal californienne. Mais cette fois il chante, et bien. John Humphrey une autre de ses connaissances qui a, quelques jours plus tard, l’occasion d’entendre la bande n’en revient pas :

« J’étais complètement sur le cul. Tout d’un coup, il y avait ces chansons totalement aboutie avec des vocaux et il avait joué tous les instruments. A ce moment là, j’ai compris que ce qu’il voudrait il l’obtiendrait. »

Cette fameuse démo ne donnera rien. En revanche sa prestation pour le Tribute to Tim Buckley bluffe son accompagnateur d’un soir, un guitariste du nom de Gary Lucas, connu pour avoir joué dans le Magic Band de Captain Beefheart.

Au début des années 90, Lucas anime un groupe à géométrie variable Gods and Monsters et il parvient à convaincre Jeff Buckley de le rejoindre. La relation entre les deux hommes sera orageuse mais extrêmement formatrice pour Buckley: leur collaboration donnera naissance à des chansons comme « Mojo Pin » et surtout « Grace ».

Pourtant au printemps 1992, tout est fini entre eux. Jeff Buckley s’est installé pour de bon à New York en compagnie de Rebecca Moore, rencontrée à l’église St Ann, et toujours armé des Babylon Dungeon Tapes, cherche des engagements. C’est par l’ami d’un ami qu’il finit par décrocher un concert dans un bar de St Marks Place, le Sin-é, tenu par un Irlandais, Shane Doyle. Il y a une arrière salle dans laquelle peuvent tenir au maximum cinquante personnes.

Jeff Buckley y débute un vendredi soir, seul avec une guitare électrique. Mais dès qu’il ouvre la bouche, son destin est tracé. Tout ceux qui le verront jouer au Sin-é ou dans un autre des troquets du Lower East Side dans lequel il va se produire régulièrement en 1992 et 93 seront estomaqués, y compris les gens du label Columbia, attirés par la rumeur, et qui finiront par revenir, simplement par plaisir. Un contrat d’artiste « héritage » – le genre de contrat que Columbia avait signé avec Dylan ou Springsteen – sera signé le 29 octobre 1992.

« Il y a chez lui une part de mystère, quelque chose d’insaisissable. Autant il était extraverti sur scène, autant il était discret en dehors, presque effacé. En dehors de sa voix, Jeff Buckley était aussi un guitariste étonnant. On sentait qu’il était capable de tout jouer. Il y avait une nette influence jazz dans son jeu. Même quand il jouait de simples arpèges, il le faisait de manière étonnante. On se demandait comment il faisait. » (Stan Cuesta, journaliste et auteur d’un Jeff Buckley)

Columbia accepte de laisser du temps à Jeff Buckley pour enregistrer son album. Il lui faudra presque un an pour y parvenir d’autant qu’il a spontanément décidé d’abandonner son « numéro de cabaret » (tel que le Ep Live at Sin-é en donne un aperçu) et de se faire accompagner par un vrai groupe, en l’occurrence deux « musiciens » locaux, Mick Grondahl, bassiste, et Matt Johnson batteur.

De manière encore plus surprenante, le choix du producteur s’arrête sur Andy Wallace, une star depuis son travail sur le Nevermind de Nirvana. C’est à la fin de l’été 1993 que les choses sérieuses commencent après six semaines de répétitions intenses. En six autres semaines, malgré des débuts un peu hésitants Jeff Buckley étant comme à son habitude capable de donner à la suite trois versions totalement différentes de la même chanson, les trois musiciens et le producteur couchent sur bande la base des dix titres de Grace.

Il faudra encore pas mal de persévérance et de courage à Wallace pour contenir la créativité débordante de Jeff Buckley et parvenir à un mix définitif. Finalement, le 23 aout 1994, Columbia envoie quarante mille exemplaires du premier album d’un chanteur quasi inconnu dans les magasins de disques des grandes villes américaines. Il ne s’en vendra que deux mille mais tout le monde est conscient que c’est sur la route que tout va se jouer. Et c’est effectivement là qu’on pourra trouver Buckley et ses musiciens les deux années suivantes. Au final, au bout d’un an, Grace s’est écoulé à 500 000 exemplaires dans le monde.

Le 29 mai 1997, alors qu’il est en plein travail à Memphis afin d’enregistrer un successeur à Grace, Buckley décide d’aller se promener le long de la Wolf River, un affluent du Mississipi avec Keith Foti, un roadie. Soudain, il décide d’aller se baigner tout habillé. Un instant, Foti tourne la tête. Il ne reverra Jeff que mort cinq jours plus tard, son corps flottant en aval dans le centre de Memphis. Il avait trente ans.

De ce parcours fulgurant, il ne reste pas grand-chose en termes d’enregistrements studio : son unique album et les démos sur lesquelles il travaillait au moment de sa disparition qui seront regroupés et publiées en 1998 sous le nom de Sketches from My Sweetheart The Drunk.

Pour Cuesta, « Grace est un des derniers grands disques de l’histoire du rock. On y trouve une musique extrêmement complexe, avec c’est vrai un certain maniérisme, mais quelque chose d’inimitable. Pour moi avec cet album, Jeff Buckley s’est élevé au niveau d’un Kurt Cobain. »

C’est logiquement dans les enregistrements en public (officiels ou non) que l’on peut tenter de saisir la quintessence de Jeff Buckley. C’est là qu’il se sentait le plus à l’aise. Avec le temps, le guitariste fier de reproduire à la perfection le « Long Distance Runaround » de Yes était désormais capable d’interpréter magnifiquement le « Je n’en connais pas la fin » de Edith Piaf (découverte à l’adolescence au cours d’une émission télévisée) ou d’exposer son amour pour le chant « freeform » de Van Morrison période Astral Weeks dans une version hallucinée de dix minutes de « The Way Young Lovers Do ». Mais comme le fait remarquer David Brown dans son ouvrage Dream Brother consacré aux Buckley père et fils,

« ce qui était vraiment exceptionnel, ça n’était pas tant l’éclectisme de ses choix musicaux que la manière dont il en prenait possession. L’essentiel de son répertoire était constitué de reprises mais aucune ne sonnait comme une copie conforme. Que ce soit le « Strange Fruit » de Billie Holliday ou « I Know It’s Over » des Smiths, Jeff les chantaient comme on enfile un vieux manteau. »

On peut sans doute dire beaucoup de mal des maisons de disques, et Buckey s’en méfiait comme de la peste, mais celui qui a eu l’idée de publier en 2003 un Live at sin-é en format double cd + dvd mérite d’être sanctifié. Il y a eu de nombreux live publié depuis sa disparition – dont un remarquable Live à L’Olympia en 2001 – mais la restitution de ces concerts tient de la bénédiction. Jeff y interprète Led Zeppelin, Johnny Mathis, Ray Charles, Bob Dylan mais surtout il y déflore ce qui reste son œuvre la plus connue du grand public, « Halleluyah » du monstre sacré canadien de la poésie folk, Leonard Cohen.

Avec cette version, c’est plus précisément la reinterprétation qu’en avait fait John Cale que Buckley fait sienne. Il est facile de le constater, car les paroles ont été modifiées, non sans que Cale ait obtenu l’autorisation de Cohen.

« C’est ma version préférée », confiera Jeff. « Je l’ai apprise un soir avant de monter sur scène. Quelqu’un m’a suggéré par la suite de faire figurer la reprise sur l’album Grace. J’ai trouvé que c’était une bonne idée. »

Car si on loue souvent le travail d’adaptation du jeune chanteur de vingt-sept ans, qui a transcendé cette chanson qui n’était pas la plus belle réussite de Cohen (du moins l’orchestration de la version studio ne rendait pas grâce à son songwriting) John Cale avait largement défriché le terrain et orienté Hallelujah vers un terrain plus orchestralet introspectif.

Sa version, réalisée dans le cadre de l’album tribute « I’m You Fan », comportait ainsi piano et violoncelles. Mais ce qui rend la cover de Buckley si intemporelle et fera oublier celle de l’ancien membre des Velvet Underground, c’est évidement son interprétation, pleine de ferveur et sa voix exceptionnelle, angélique, imposant un silence déférent, délicatement soutenue par une guitare électrique au minimum de ses capacités, qu’on a connue beaucoup moins discrète. On a ainsi presque affaire à du a capella.

Jeff Buckley, au-delà de la légende autour de sa disparition prématurée en 1997 et de son legs discographique logiquement assez mince, tout au moins pour les enregistrements en studios, c’est d’abord une voix. Assayas :

« C’était surtout une voix qu’on n’avait pas l’habitude d’entendre. Il y avait énormément de lyrisme chez Jeff Buckley, à tel point qu’il me faisait parfois penser à Morrissey, même si le disque lui lorgnait franchement du coté de Led Zeppelin ».

Jeff Buckley, c’est avant tout une voix. Une voix naturelle, sans apprêt, claire, pure avec juste de ce qu’il faut de vibrato, servie par une virtuosité et une technique ébouriffante. Une combinaison qui lui permettait de tout chanter, de Edith Piaf à Van Morrison, de Led Zeppelin à Nusrat Fateh Ali Khan, de Nina Simone à Johnny Mathis en passant par Billie Holliday, Bob Dylan et The Smiths.

Une voix hors du commun qui a énormément influencé Thom Yorke de Radiohead et surtout Matthew Bellamy de Muse. Une voix libre, virevoltante, unique.

Sources : www.rts.ch – www.janis-media.com – http://aubry.free.fr – www.rollingstone.fr – www.radiofrance.fr – www.rocknfolk.com

###

CREDITS :

Enregistré en 1993-94 au Bearsville Recording Studio, Woodstock, NY – Columbia records

- Karl Berger – string arrangements

- Jeff Buckley – vocals, guitar, keyboards, dulcimer, percussion

- Mick Grøndahl – bass

- Loris Holland – organ (track 7)

- Matt Johnson – percussion, drums, vibraphone (track 10)

- Gary Lucas – « Magical Guitarness » (tracks 1, 2)

- Misha Masud – tabla (track 10)

- Michael Tighe – guitar (track 5)

- Christopher Austopchuk – art direction, design

- Steve Berkowitz – executive producer

- Jeff Buckley – producer

- David Gahr – photography

- Bryant W. Jackson – assistant engineer

- Chris Laidlaw – assistant engineer

- Clif Norrell – engineer

- Steve Sisco – assistant engineer

- Andy Wallace – producer, engineer, mixing

- Howie Weinberg – mastering