Le psychédélisme (littéralement ouverture de l’âme, des sens) est indéfectiblement lié aux expériences hallucinogènes qui, selon Aldous Huxley (The Doors of Perception), toxicomane consommateur de mescaline, favorisaient un certain élargissement de la conscience permettant d’atteindre le divin. L’usage du LSD préconisé par Timothy Leary (1920-1996) allait devenir un élément prépondérant de la culture et de la musique psychédélique.

Après la guerre, les études sur le LSD sont remises au goût du jour par la CIA. D’abord utilisé en psychiatrie, la CIA et l’armée voient en ce psychotrope une possible arme de guerre et cherchent à en évaluer les effets sur les populations.

En Californie, les essais de l’armée vont avoir une importance inattendue car le LSD trouvera, au sein de cobayes en ayant tellement apprécié les effets, des bataillons de prosélytes farouches. Parmi ceux-ci figurent l’écrivain Ken Kesey (en 1959) et un peu plus tard (1962) Robert Hunter, futur parolier du Grateful Dead. Quoi qu’interdit aux États-Unis et en Angleterre, le LSD fait des ravages chez les jeunes. Les « victimes » célèbres sont nombreuses, entre ceux qui succombèrent et ceux qui, comme Syd Barrett (1946-2006), se « grillèrent » littéralement le cerveau.

A partir de 1965, le psychédélisme se répand très vite, d’abord à San Francisco puis à Los Angeles, au Texas, sur la côte est et sur tout le territoire, avant de traverser l’Atlantique pour aborder au Royaume-Uni, autre grande terre psychédélique par l’inventivité et le nombre de disques qui y seront produits dès 1966.

Le reste de l’Europe, avec une mention particulière pour l’Allemagne, attendra 1968 pour se lancer en force dans l’aventure.

Les formats usuels éclatent, la durée des morceaux n’est plus un critère restrictif, les textes abordent tous les sujets, les effets sonores, en particulier fuzz, larsen, distorsion et wah-wah sont dorénavant monnaie courante, tous les croisements d’influences sont permis, des instruments peu usités comme le thérémine, ou empruntés à d’autres cultures, le sitar, font leur apparition, les tempos sont ralentis ou soudainement accélérés. Un seul de ces critères suffit souvent à définir une musique psychédélique.

L’année 1967 est considérée comme l’année de référence du psychédélisme, aussi bien aux USA qu’au Royaume-Uni, ce sera le fameux Summer of Love. Pour les puristes du genre, elle marquerait à la fois le début et la fin avec, comme apogée, le festival de Monterey, qui se déroula les 16,17 et 18 juin, et révéla à 200 000 spectateurs et au monde, entre autres, le Big Brother & The Holding Company de Janis Joplin et Jimi Hendrix. C’est ainsi que, dès le 6 octobre 1967, les Diggers de San Francisco fêtent la mort du hippie.

En fait, on assimile souvent, à tord, le psychédélisme avec le mouvement hippie. La musique psychédélique peut se révéler violente, voir féroce avec le MC5 ou Savage Resurrection, éthérée ou champêtre, avec The Unspoken Word et les Sons of Champlin sans affiliation à un mode de pensée unique.

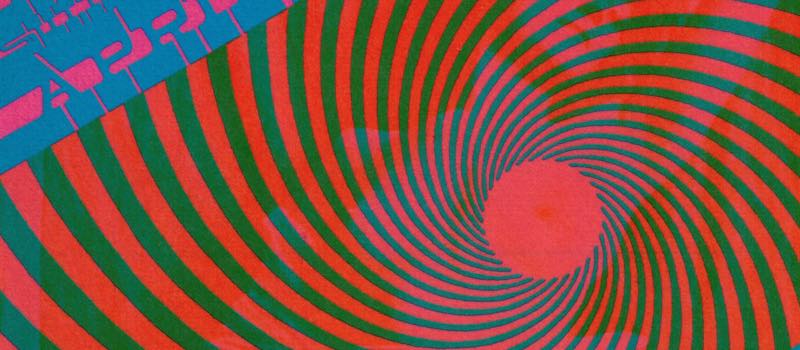

Lié d’abord à la musique pop, le mouvement touche également les arts graphiques et notamment les affiches aux mouvements et enchevêtrements de courbes sinueuses rehaussées de couleurs vives, transcriptions graphiques des expériences sensorielles ressenties lors de l’absorption de substances illicites. La pochette américaine de Are You Experienced ? (la jaune) reproduit ce type de graphisme. La photo centrale, déformée, ajoute encore à cette perception modifiée du réel.

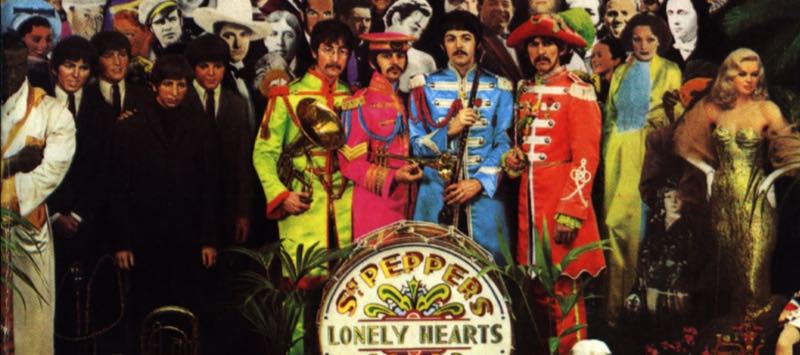

Le cinéma n’est pas en reste et les Beatles se livreront à des expériences cinématographiques « psyché » avec Yellow Submarine (film d’animation) ou le Magical Mystery Tour.

Kubrick, à la toute fin de 2001, l’Odyssée de l’espace, se livre aussi au psychédélisme dans la quatrième partie du film, intitulée Jupiter and Beyond. Sur un montage sonore de trois pièces de Ligeti, Lux Eterna, Atmosphères et Requiem, il délivre un déluge de couleurs vives dont la vitesse contraste avec le statisme des pièces du compositeur hongrois. Sensation étrange mais grand moment de cinéma.

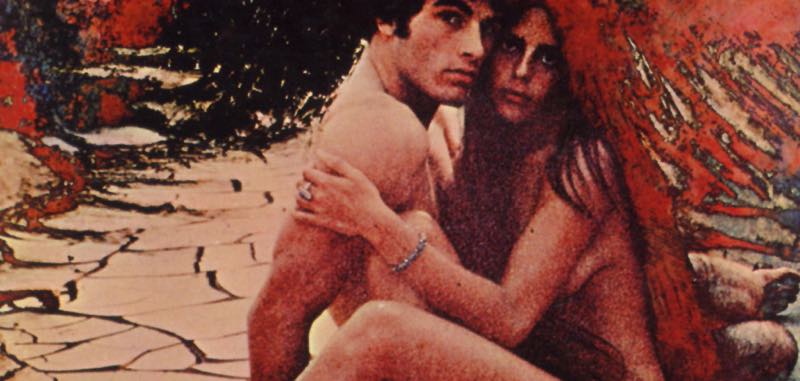

D’autres films, comme Zabriskie Point, Blow Up (Antonioni) ou les Chemins de Katmandou (Cayatte, d’après Barjavel) voudront montrer les images d’une jeunesse cherchant de nouveaux chemins qui la conduiront trop souvent à la perdition ou à la mort.

Le psychédélisme fut assez bref. Né au milieu des Sixties, il ne survivra pas à la décennie qui l’a vu naître. Un bref retour au début des années 1980 s’est fait sentir avec notamment A Kiss in the Drcamhouse (1982) de Siouxsie and the Banshees, The Top de The Cure (1984) ou l’album de The Glove (1983, avec Robert Smith de The Cure et Steve Severin de Siouxsie and the Banshees).

Sources : https://artisteaudio.fr – https://calenda.org – www.melo-app.com – www.hguitare.com